歯周病とは?わかりやすく解説

歯周病とは、歯周病菌という細菌が感染することで起こる病気です。歯周病菌は、主に親から子へとうつり、そこで増殖することで、歯周病を発症させます。

歯周病とは、歯周病菌という細菌が感染することで起こる病気です。歯周病菌は、主に親から子へとうつり、そこで増殖することで、歯周病を発症させます。

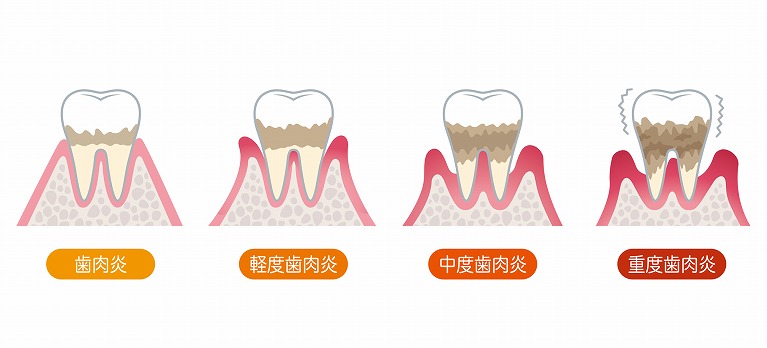

まず炎症によって歯のまわりの歯茎が痩せ、さらに進行すると顎の骨が溶けてしまいます。歯周病の恐ろしさは、顎の骨が溶けるほど進行しても、ほとんど自覚症状がない点です。腫れや出血、膿などの症状があっても、気づかないケースは決して少なくありません。

顎の骨が大きく溶けると、歯がグラつき始めます。そして最終的には、歯の脱落に至ります。日本人の「歯を失う原因」の第一位は、虫歯でも事故でもなく、歯周病です。

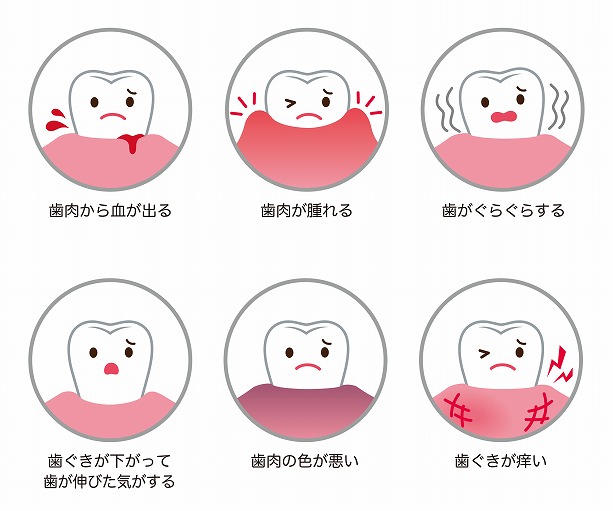

手遅れになる前に!症状チェック

このような症状はありませんか?当てはまる方は、歯周病に感染している場合があります。

このような症状はありませんか?当てはまる方は、歯周病に感染している場合があります。

一度歯科医院で診療を受けるようにしましょう。

- 歯茎の腫れ、出血

- 歯茎が痩せてきた

- 歯茎が真っ赤、紫色

- 歯が浮いたような感覚がある、痒い

- 口臭が強くなる

- 歯間が広くなってきた

- 冷たいものがしみる

- 歯茎から膿が出る

- 歯がグラつく

歯周病の原因

歯周病菌の原因には、以下のようなものが挙げられます。

歯周病菌の増殖

歯と歯茎の境目には、「歯周ポケット」と呼ばれる隙間があります。歯周ポケットは、お口が健康な人でも1~2ミリの深さがあります。そして、歯周病菌が増殖するにあたって絶好の環境が整っているのです。

歯周ポケットで歯周病菌が増殖すると、炎症によって歯周ポケットが深くなります。するとさらに、歯周病菌が増殖しやすくなるという悪循環に陥ります。

また、歯周病菌は「プラーク」をバリアとして増殖します。プラークごと歯ブラシで除去することは可能ですが、磨き残したものは石灰化し「歯石」となり、歯ブラシおよび一般のオーラルケアグッズでは除去できません。歯石そのものが悪さをすることはありませんが、歯石のまわりにはプラークが付着しやすく、やはり歯周病のリスク要因となります。

免疫力の低下・生活習慣

歯周病に対する免疫力は、先天的要因と後天的要因によって決まります。

先天的要因とは、遺伝的な体質のことです。歯周病になりやすい家系と、そうでない家系が存在します。

そして後天的要因とは、生活習慣のことを指します。喫煙、栄養バランスの乱れ、睡眠不足、ストレス、肥満などが挙げられます。また、薬剤の副作用や病気などによって免疫力が低下し、歯周病のリスクが高くなることもあります。

歯周病の治し方

軽度の場合

ブラッシング

適切なブラッシングによって、プラークを除去することで、歯周病菌の数を減らします。

「自己流で時間をかけて磨く」のではなく、「歯科衛生士に指導してもらった方法で、正しく効率良く磨く」ことが大切です。

また、デンタルフロスまたは歯間ブラシの併用は必須です。

プラークコントロール

適切なブラッシングを毎食後すぐ行うことで、プラークの量が少ない状態を維持すれば、炎症が軽減していきます。

就寝の直前にもう一度ブラッシングを行うのもおススメです。

定期検診

定期健診では、歯や歯茎の健康状態のチェックだけでなく、磨き残してしまったプラーク、ブラッシングでは除去できない歯石を取ってもらえます。

また、染め出し液を使うなどして、磨けていない場所を教えてもらえます。

中度~重度の場合

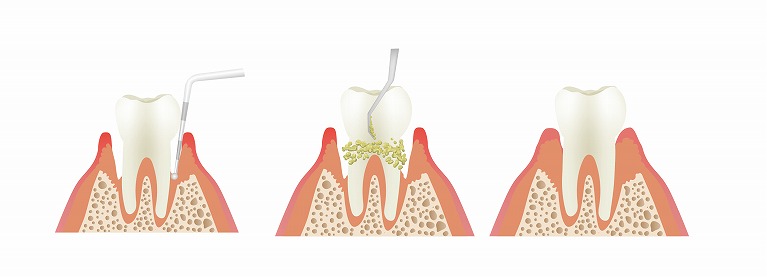

スケーリング・ルートプレーニング

歯周病菌が出す毒素に侵されたセメント質の一部を、専用の道具を用いて除去します。

歯冠部(外から見えている歯)だけでなく、歯周ポケットもきれいにします。

レーザー治療

レーザーを照射したときに起こる蒸発熱を利用して、歯周病菌を減少させます。

痛みが少なく、基本的に麻酔は必要ありません。また、止血効果も期待できます。

フラップオペレーション(手術)

歯周ポケットが深い場合には、歯茎を切開して歯の根を露出させ、プラークや歯石、感染組織を除去するフラップオペレーションを行います。

歯の根を平らにしてから縫い合わせ、約1週間後に抜糸します。

歯周外科手術

歯周病が進行して溶けてしまった顎の骨の再生を促す治療です。保険適用のリグロス、自費診療となるエムドゲインなどがあります。

歯周病にならないために!自分でできる予防方法

プラークが増えるのを防ぐ

歯周病菌を含むプラークの量を減らし、かつ少ない状態で維持することが、大切な予防となります。

適切なブラッシングを行いながら、定期検診に通いましょう。ブラッシングにはできる限り、デンタルフロスまたは歯間ブラシを併用します。

食事はよく噛んで食べる

よく噛むことで、唾液の分泌が促進され、お口の自浄作用が活発になります。

近年は食べやすい・やわらかい食品や調理法が多いため、大人も子どもも噛む回数が減っています。食事やおやつに適度に硬いものを取り入れることで、噛む回数の自然な増加が期待できます。

また噛むことは、脳の活性化にもつながります。

充分な睡眠・ストレスをためない

免疫力を高めるため、睡眠は充分にとり、ストレスをためないようにしましょう。

ストレスは、完全にゼロにすることはできません。自分なりのストレス解消法を見つけておくことが大切です。運動、室内での趣味、旅行、朝の散歩など、何でも構いません。

タバコを吸わない

喫煙は、歯茎の血管を収縮させ、血流を低下させるため、歯周病のリスク要因となります。

歯周病の予防のためには、禁煙が非常に重要になります。